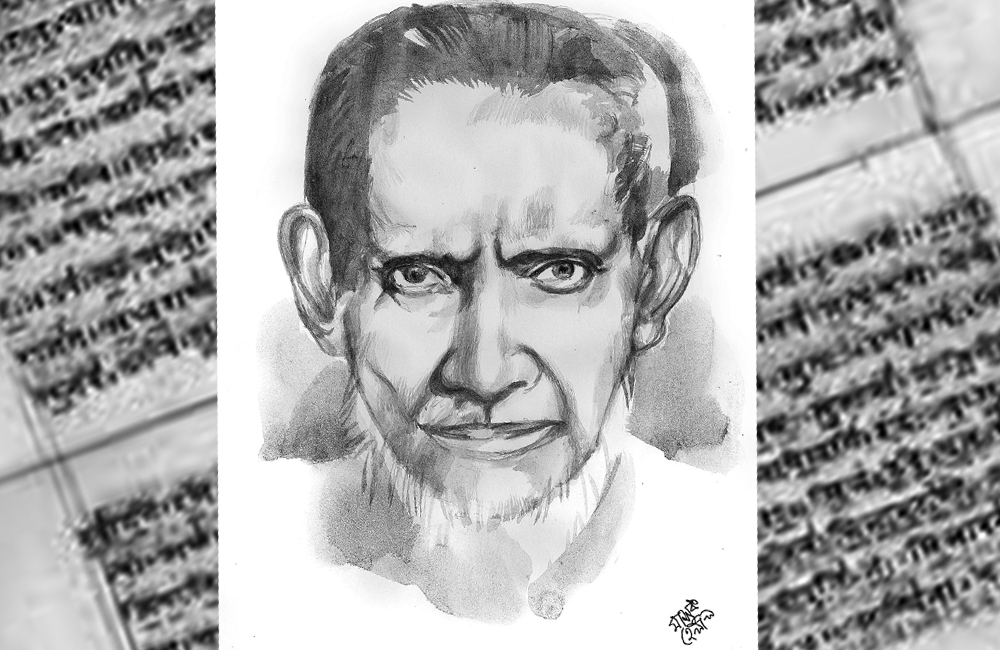

[বাংলাদেশের এক মেধাবী চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ। চলচ্চিত্র মাধ্যমটির ওপর তাঁর দখল ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ও কাহিনিচিত্রÑদুই ক্ষেত্রেই তারেক মাসুদ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। বিশ্ব চলচ্চিত্রে এদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছেন।

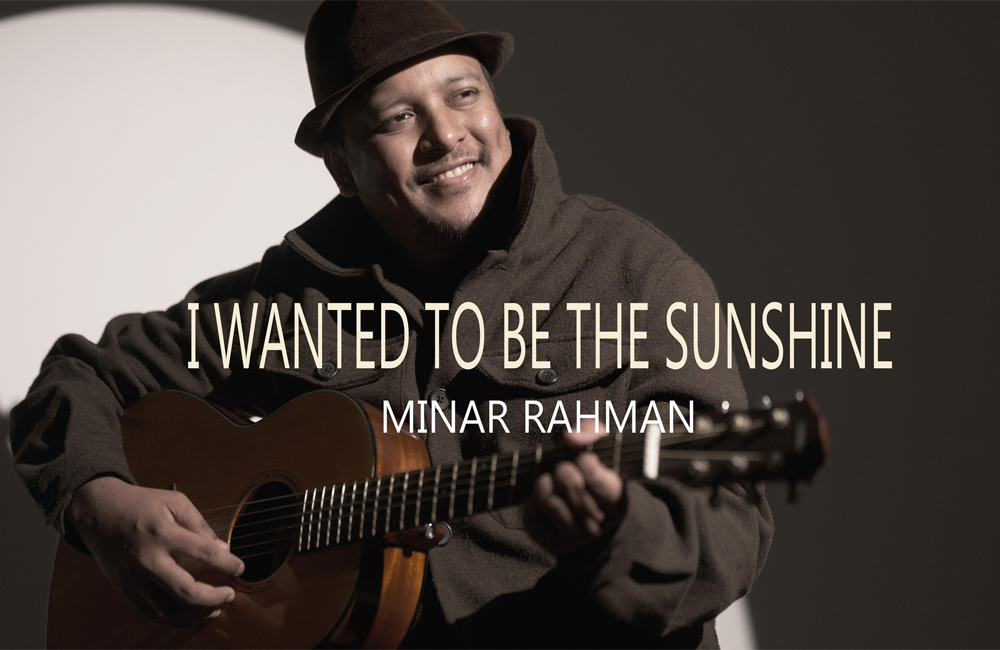

তারেক মাসুদের প্রথম চলচ্চিত্র ‘আদম সুরত’। চিত্রশিল্পী সুলতানের ওপর নির্মিত অসাধারণ একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র। যদিও এর আগে মুক্তি পেয়েছিল ‘সোনার বেড়ি’। এখানে চলচ্চিত্রের একজন জুনিয়র শিল্পীর জীবন তুলে ধরার মধ্য দিয়ে তারেক এদেশের নারীদের অবস্থা ও অবস্থানকে মূর্ত করে তুলেছেন। আরও দুটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ‘মুক্তির গান’ ও ‘মুক্তির কথা’। ‘গনতন্ত্র মুক্তি পাক’ শীর্ষক তিন মিনিটের অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রটিও অনবদ্য। ‘মাটির ময়না’, ‘অন্তর্যাত্রা’ ও ‘রানওয়ে’, এই তিনটি কাহিনিচিত্রের নির্মাণশৈলীও অসাধারণ। ‘নরসুন্দর’ নামে স্বল্পদৈর্ঘ্যরে কাহিনিচিত্রে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর গভীরতা ফুটে উঠেছে।

আজ ১৩ আগস্ট প্রয়াত এই চলচ্চিত্রকারের চতুর্দশ মৃত্যুবার্ষিকী। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা স্বরূপ এই সাক্ষাৎকারটি আবার প্রকাশ করা হলো। এটি গ্রহণ করেছিলেন মোমিন রহমান, ২০০৭ সালের নভেম্বরে।]

মোমিন রহমান : তারেক, আপনার প্রথম কাহিনিচিত্র ‘মাটির ময়না’-র আনুর মধ্যে আপনার জীবনের ছায়া আছে। তারপরও আনু ও আপনার মধ্যে নিশ্চয় ফারাক আছে। তো আনুর মধ্যে কতটুকু আপনি আছেন কতটুকু নেই ?

তারেক মাসুদ : খুবই চমৎকার প্রশ্ন। এই প্রশ্ন আমি আশা করেছি, কিন্তু তা কেউ করে নি। যাহোক, আনু ও আমার মধ্যে প্রধান ফারাক হলো, এটি একটি নীরব চরিত্র। আত্মজৈবনিক কোনো শিল্পকর্মে সাধারণত এ ধরনের চরিত্রকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে দাঁড় করানো হয়। কিন্তু আমি আনুকে নীরব একটি চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছি। আনু নিজে কিছু করে না বা তার ক্ষেত্রে কিছু ঘটে না, তবে সবকিছুই অবলোকন করে সে এবং এই অবলোকনটা অনেকটা নির্লিপ্ত দেখায়। এই নির্লিপ্তির কিছুটা আমার মধ্যে ছিল। আমি খুবই লাজুক ছিলাম এবং সেই অর্থে নিষ্ক্রিয় চরিত্র ছিলাম। কিন্তু আমার মনে হয়, এটা ছবিতে আমি মাত্রাগতভাবে বাড়িয়েছি। আমি হয়তো অতটা নিষ্ক্রিয় নই, আনু যতটা নিষ্ক্রিয়। ছোটবেলায় আমার জীবনে অনেক কিছু ঘটেছে, সেগুলো বড় করে আনি নি। সেই অংশটা বরং রোকনের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছি। আরেকটি কথা, আমার মাদ্রাসা-জীবন ছিল সাত বছরের। ছবিতে আমি দু’বছর দেখিয়েছি। আনুর যখন দশ বছর, বাস্তবে আমার তখন ছিল চোদ্দ-পনেরো বছর। যেমন, মুক্তিযুদ্ধ যখন ঘটে তখন আমার বয়স দশ নয়, পনেরো। আমার সাত বছরের অভিজ্ঞতা সাহিত্যে তুলে ধরা সম্ভব, কিন্তু চলচ্চিত্রে তা সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রে দুই বছরই অনেক বিস্তৃত। দুই বছরকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটি অনেক চ্যালেঞ্জিং। আমাদেরকে বছর খানেক ধরে শুটিং করতে হয়েছে ঋতুগত পরিবর্তনগুলো তুলে ধরার জন্য; শীত, বর্ষা, গ্রীষ্মের সময়কে তোলার জন্য। প্রকৃতির নানা রঙ, কখনো খুবই পানি, কখনো পানি একেবারে নেই, এইসব বিষয় তুলে ধরার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।

মোমিন রহমান : ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। শৈশব-কৈশরের কথা বলুন।

তারেক মাসুদ : আমার জন্ম গত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে, ফরিদপুরে, নুরপুর গ্রামে। আর আমার নানাবাড়ি হলো ফুলশুটি, গহীন গভীর গ্রাম, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় আট মাস আমরা ছিলাম। ‘মাটির ময়না’-য় গ্রামটির নাম হলো ‘ফুলপুর’। ‘ফুলশুটি’ থেকে ফুল আর ‘নুরপুর’ থেকে ‘নুর’ নিয়েছি। দুটোকে সমন্বয় করেছি। কেননা ছোটবেলায় আমার যে স্মৃতি, ভালো লাগা মন্দ লাগা¬, তা এই দুই গ্রামকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। এরকম অনেক কিছুই আছে। ছবিতে আনুর ছোট কাকা যে মিলন, সেখানেও সমন্বয় আছে। আমার বাবা মশিউর রহমান মাসুদ ছিলেন সবার ছোট। তার কোনো ছোটভাই ছিল না। ছিল বড়ভাইয়ের ছেলেরা। আমার চাচাতো ভাই, মাহমুদুর রহমান বেনু ... ‘মুক্তির গান’-এর একজন, তারা আমার আদর্শ ছিল। তাদের আমি নেওটা ছিলাম। একই সঙ্গে আমার এক ইয়াং মামা ছিল, আমার মা’র ছোটভাই। আমার এই ছোট মামা দুলু এবং চাচাতো ভাই বেনুর সমন্বয়ে মিলন চরিত্রটি তৈরি হয়েছে। একই কথা বলা যায় রোকন চরিত্রের ক্ষেত্রেও। আমার এক বন্ধু ছিল বেয়াদব কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট, শিক্ষকের সঙ্গে তর্ক করত; আরেকজন ছিল গরিব, এতিম, রুগ্ন, এত রুগ্ন যে অন্য ছেলেরা তাকে মারতো, তখন তাকে অসহায় দেখাত। আরেকজন ছিল আমার স্পেশাল এক বন্ধু, স্পেশাল এক ঘরে থাকত, আমাকে মিষ্টি খেতে দিত, কোথা থেকে দিত আমি জানি না। আমার এই তিন বন্ধুর সমন্বয়ে রোকন চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছে।

ফরিদপুরের একটি থানা হলো ‘ভাঙ্গা’। কুমার নদীর ধারে এটি অবস্থিত। ত্রিশ দশক পর্যন্ত এই শহরটি পরিচিত ছিল ‘কুমারগঞ্জ’ নামে। তখন কুমার নদীর এক পাড়ে হাট বসত। ত্রিশ দশক পরে জেদাজেদি করে অন্য পাড়েও হাট বসতে লাগল। তাই শহরটির নাম হলো ‘ভাঙ্গাহাট’। পরে ‘ভাঙ্গাহাট’ থেকে এলো ‘ভাঙ্গা’। ‘কুমারগঞ্জ’ নামটি হারিয়ে গেল। আমি পড়েছি ভাঙ্গা মাদ্রাসায়। ‘মাটির ময়না’-য় ভাঙ্গাকেই ‘কুমারগঞ্জ’ নামে তুলে ধরেছি। লক্ষ করবেন ছবিতে একজন বলছেন, ‘কুমারগঞ্জ শহরে নাকি অলরেডি আর্মি চলে এসেছে ?’ ছবিতে যে বিশাল নৌকা বাইচ দেখা যায়, যা ভাঙ্গার এক শ’ বছরের ঐতিহ্য, বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়, এটা আমি ছোটবেলা থেকে দেখে বড় হয়েছি। আমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত প্রগতিশীল। গান করতেন, নাটকে পারফরম করতেন। আমার চাচাতো ভাইদের গানের শিক্ষক ছিলেন। সাহেবদের মতো স্যুট পরতেন। পাশ্চাত্যের মানুষদের মতো ছিলেন তিনি। অনেকটা নাস্তিক ধরনের। সেই তার মধ্যে একটি নাটকীয় পরিবর্তন ঘটল। আমার বয়স যখন এক, আমার মা’র চোদ্দ। মাটির ময়না-য় দেখা যায়, আনুর বোন মারা যাওয়ার পর ভরা বর্ষার সময় তাকে যখন আনতে যায় মিলন, নৌকাতে করে ওরা যখন বাড়ি ফিরছে, নৌকার মাঝি তখন আনুর উদ্দেশে বলে, ‘তোমার বাবা এই রকম ছিল না। ইংরেজ সাহেবদের মতো কাপড়-চোপড় পরতো। কিন্তু হঠাৎ কী যে হলো, দরবেশ হয়ে গেল। আলখেল্লা, টুপি লাগাইলো, দাড়ি রাখল। তারপর তোমার মার খেলা বন্ধ। নতুন মুসলমান তো, কী আর করা! ঘরের মইধ্যেও বোরখা পরাইয়া রাখে।’ এই যে রেফান্সেটি আছে তা বাস্তব, যা দর্শকদের ছুঁয়ে যায়।

মোমিন রহমান : আপনার বাবার কি আর কোনো পরিবর্তন ঘটে নি ?

তারেক মাসুদ : হ্যাঁ, আরেকটি বড় পরিবর্তন ঘটেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি দ্বিতীয়বার আত্মউপলব্ধির মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমবার, বিয়ের পর পর ’৪৭-এর দেশভাগ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা তার মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। তিনি অনেকের মতো ধর্মের দিকে ঝুঁকে গেছেন। প্রগতিশীলতা থেকে আরেকটি পরিবর্তন। একটি মোহভঙ্গ হয়ে আরেকটি মোহে প্রবেশ। ’৭১ পর্যন্ত তিনি ছিলেন গোঁড়া। তাঁর যে মতাদর্শ, যে ধর্ম বিশ্বাস, তা তিনিই শুধু পালন করতেন না, অন্যকেও পালন করার জন্য জোরজবরদস্তি করতেন। একাত্তরের আগে পর্যন্ত তার মনোভাব ছিল যে, পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে হবে। পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন এল তখনো তিনি ভেবেছেন যে, ওরা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছে। ওরা মুসলমান হয়ে মুসলমানকে মারবে কেন ? ছবিতেও বিষয়টি এভাবেই আছে। কিন্তু একাত্তরের পর তার মধ্যে পরিবর্তন আসে। তিনি উপলব্ধি করেন, জোরজবরদস্তি করে কিছু হয় না। আমাকে যে মাদ্রাসায় পাঠিয়েছিলেন, আমি কি ধার্মিক হয়ে গেছি ? এক ধরনের থার্ড উপলব্ধি হয়, যাকে বলে থিসিস, অ্যান্টিথিসিস, সিনথিসিস। সেই সিনথিসিসটা হয়। কিন্তু একাত্তরের পরে তার মধ্যে পরিবর্তন হয়, তারপর তিনি আর নিজের মতামত অন্যের ওপর চাপানোর চেষ্টা করেন নি। তিনিই আমাকে বলেছেন, তুমি মাদ্রাসায় পড়বে না। মেট্রিক পরীক্ষা দেবে। আমার বাবা ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। তার অনেক সহকর্মী ছিল, যারা তাকে ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। বাবার এইসব সহকর্মীর সহযোগিতায় আমি ১৯৭৩ সালে প্রাইভেটে মেট্রিক পরীক্ষা দেই।

মোমিন রহমান : মা’র কথা বলুন।

তারেক মাসুদ : আমার মা’র ডাকনাম নিহার। পুরো নাম নুরুন নাহার। মা’র কাছেই আমার লেখাপড়ার হাতেখড়ি। আমার মা কিন্তু আমার মাদ্রাসার পড়াশোনা পছন্দ করতেন না। তিনি ধর্ম বিরোধী ছিলেন না কিন্তু তিনি তার বড়মেয়ে আসমাকে অকালে হারিয়েছিলেন। ছবিতেও কিন্তু আসমা নামটিই রয়েছে। তবে বড়বোন নয়, ছোটবোন; অপু-দুর্গার থেকে পার্থক্য এখানেই। বাস্তবে কিন্তু তা অনেক মিল। এটা আমি সচেতনভাবেই করেছি। কেননা বড়বোনকে গিফট দেয়ার চেয়ে ছোটবোনকে মাটির ময়না এনে দেয়া অনেক ন্যাচারাল। যাহোক, আমার মা তার মেয়েকে হারিয়েছে। সে একা। তার পরের সন্তানকে সে বিচ্ছিন্ন হতে দিতে চায় না। মা’র একটি স্বাভাবিক আকাক্সক্ষা। তিনি ভাবতেন, মাদ্রাসায় থাকা অবস্থায় আমি মারা যাব, অসুখে, চিকিৎসার অভাবে ...। মা একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকতেন। তাই আমার মাদ্রাসায় পড়ার ব্যাপারটি মা মেনে নেন নি।

মোমিন রহমান : মাদ্রাসার একজন ছাত্র থেকে চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ, এ উত্তরণ কীভাবে ঘটল ?

তারকে মাসুদ : ব্যাপারটা আসলেই বিস্ময়কর। এই পর্যায়ে আসা তো দূরের কথা স্বাভাবিক শিক্ষিত মানুষদের কাতারে আসার সুযোগও আমার ছিল না। আমার ক্ষেত্রে বেশি হলে কোনো মাদ্রাসার হুজুর কিংবা মসজিদের ইমাম হওয়ার কথা। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত যে শিক্ষা আমার হয়েছে, তাতে এমনটিই তো হওয়ার কথা। এরপরে কাকতালীয় বা নাটকীয় কিছু ঘটনা ঘটে। যেমন, স্বাধীনতার পরে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ পেলাম আমি। তারপর ঢাকায় চাচাতো ভাই-বোনদের বাসায় থেকে পড়াশোনা করি। আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ছাত্র আমি। ওটা একটা কো-এডুকেটেড কলেজ। ষাট শতাংশ ছাত্রী ছিল কলেজের। কলেজে পড়ার সময়ই আমি চলচ্চিত্র সংসদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ি—বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ। পরিচয় হয় মুহম্মদ খসরুর সঙ্গে। আর আলমগীর কবির তো আমাদের আত্মীয় ছিলেন। তার সান্নিধ্যও পাই এই সময়। সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ দেখার সুযোগ পাই। এই চলচ্চিত্রের আগে কোনো চলচ্চিত্র দেখেছি কিনা মনে পড়ে না। চলচ্চিত্র তো দূরের কথা, কোনো রকম ছবি তোলা কিংবা ছবি আঁকা পছন্দ করতেন না বাবা। তাই আমার ছেলেবেলার কোনো ছবি নেই। ... চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল, আজেবাজে নানা জিনিস ওতে থাকে। কিন্তু ‘পথের পাঁচালী’ দেখার পরে আমার এ ধারণা পাল্টে গেল। আমি উপলব্ধি করলাম যে, এ তো জীবনেরই ছবি। যাহোক, চলচ্চিত্র সংসদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত ছবি দেখার যেমন সুযোগ পেলাম, তেমনি আহমদ ছফাসহ বিভিন্ন গুণী ব্যক্তিদের সান্নিধ্যও পেলাম সেই সময়। ফলে আমার মননে, চেতনায় গভীর ছাপ পড়ল। তাছাড়া আমার ৯০ ভাগ বন্ধুই ছিল আর্ট কলেজের—ওয়াকিল আহমেদ, ঢালী আল মামুন, শিশির ভট্টাচার্য ...। তাদের সঙ্গে তুমুল আড্ডা দিতাম। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, আমার প্রথম ছবি একজন চিত্রশিল্পীকে ঘিরে নির্মিত হয়েছে।

মোমিন রহমান : ‘আদম সুরত’-ই তাহলে আপনার প্রথম ছবি, ভিডিও ফরমেটে নির্মিত ‘সোনার বেড়ি’ নয় ?

তারেক মাসুদ : হ্যাঁ ‘আদম সুরত’ই আমার প্রথম ছবি। ‘সোনার বেড়ি’র দু’বছর আগে ছবিটি নির্মাণ শুরু করেছিলাম, যদিও মুক্তি পেয়েছে পরে। সাত বছর লেগেছিল ‘আদম সুরত’ নির্মাণে। এই সাত বছর আমার বৃথা যায় নি। আমি অনেক কিছু শিখেছি। গ্রামের ছেলে হলেও সুলতানের চোখ দিয়ে গ্রামবাংলাকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। লোকজ বাংলা, লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হয়েছি। সুলতানের সঙ্গে ঘুরেছি দেশের নানা জায়গা, নানা মেলা। এইসবই আমার জীবনবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, যা আমার পরবর্তী সব ছবিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

মোমিন রহমান : আমার মনে পড়ে, প্রায় সতের-আঠারো বছর আগে, একটি লিটল ম্যাগাজিনে সেলিম মোরশেদের একটি গল্প অবলম্বনে রচিত আপনার চিত্রনাট্য পড়েছিলাম। আপনার লেখা প্রথম চিত্রনাট্য কোনটি ?

তারেক মাসুদ : এ প্রসঙ্গে আমি শুরুতেই বলি, প্রতিটি বিষয়েরই সাক্ষরতার প্রয়োজন আছে। গ্রামের মানুষজন লালনের গানের মমার্থ দারুণভাবে উপলব্ধি করতে পারে। এর কারণ কী ? তারা কি সঙ্গীতের ওপর কোনো কোর্স সম্পন্ন করেছে ? না, গান শুনতে শুনতেই তাদের সঙ্গীত-সাক্ষরতা গড়ে উঠেছে। এমনিভাবে ছবি দেখতে দেখতে চিত্রকলা-সাক্ষরতা, সাহিত্য পড়তে পড়তে সাহিত্য-সাক্ষরতা গড়ে ওঠে। এমনিভাবে চলচ্চিত্র দেখতে দেখতেও চলচ্চিত্রবোধ, একটি সাক্ষরতা জন্মে। আমি মনে করি, চলচ্চিত্র দেখার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রচর্চার আরেকটি অংশ হচ্ছে, চিত্রনাট্য রচনা। আমি কলেজ জীবন থেকেই চিত্রনাট্য লিখে আসছি।

মোমিন রহমান : আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু পেলাম না। আপনার লেখা প্রথম চিত্রনাট্য কোনটি ?

তারেক মাসুদ : মনে পড়ছে না। তবে সেই সময়ে আমি হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আলাউদ্দিন আল আজাদসহ বহু লেখকের গল্প থেকে চিত্রনাট্য লিখেছি; জীবনানন্দ দাশের প্রচুর কবিতার চিত্রনাট্য লিখেছি। এগুলো বলা যায়, চিত্রনাট্য লেখার এক্সারসাইজ। এটি আমার প্রচুর কাজে লেগেছে। এ প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই। একজন কবি যখন আমাদের সামনে প্রতিভাত হন তা কিন্তু তার একাধিক কবিতার মাধ্যমে। কিন্তু আমরা জানি না প্রকাশিত কবিতার আগে কত কবিতা তিনি ছিঁড়ে ফেলেছেন; জানি না কত কবিতা তিনি দীর্ঘদিন বিছানা বা বালিশের নিচে রেখে দিয়েছেন। এর মধ্যে দু’একটি হয়তো বন্ধু-বান্ধবদের শুনিয়েছেন কিন্তু ছাপতে দেন নি। এভাবে তার কবিতার সাক্ষরতা গোপনে গোপনে তৈরি হয়ে গেছে। কবিতা প্রকাশিত হওয়ার আগে ওই সময়টা হলো কবির প্রস্তুতিকাল। এটা শিল্পের নানা শাখার মানুষদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

মোমিন রহমান : ‘সোনার বেড়ি’-তে চলচ্চিত্রের একজন জুনিয়র শিল্পীর জীবনকে নিয়ে ছবি নির্মাণ করতে গিয়ে শেষে অন্য মাত্রায় ছবিটিকে নিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রাঙ্গদা’র রেফারেন্স থেকে নারীকে সমমর্যাদা দেয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এত অল্প বয়সে গভীর এই বোধ কীভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল আপনার চেতনায় ?

তারেক মাসুদ : কীভাবে হয়েছে আমি জানি না। এটা আসলে একটি প্রক্রিয়ার বিষয়। তবে আমি আলোকিত জায়গায় আলো ফেলতে আগ্রহী নই। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমি ছবি বানিয়েছি কিন্তু তার মূল জায়গা অর্থাৎ যুদ্ধ নিয়ে কোনো ছবি আমার নেই। কেননা আমার আগ্রহ মুক্তিযুদ্ধের পরিপার্শ্ব নিয়ে। আমার সবসময় নতুন কিছুর দিকে ঝোঁক।

মোমিন রহমান : সমালোচকরা লিখেছেন যে, ‘মাটির ময়না’ ছবিটির কোনো কোনো অংশ প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের মতো লেগেছে। এদেশের চলচ্চিত্র সমালোচনার ধারা সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাইছি।

তারেক মাসুদ : এ সম্পর্কে আমি কিছুই বলব না। তবে আবার সেই সাক্ষরতার প্রসঙ্গেই বলতে হয়। দেখুন এখন চলচ্চিত্রের ভাষা, ভঙ্গি, অভিনয়রীতি অনেক বিবর্তিত হয়ে গেছে আন্তর্জাতিকভাবে। চলচ্চিত্র এতই সাবলীল হয়েছে যে, অনেকেই প্রামাণ্যচিত্র বলে ভুল করবেন। অনেকে ইরানি ছবি দেখে সেগুলোকে প্রামাণ্যচিত্র বলে মনে করেছেন। এই ব্যাপারটি কেন হচ্ছে তা বুঝতে হবে। এ শুধু আমাদের সমালোচকদের দোষ নয়। এ হচ্ছে সামগ্রিকভাবে আমাদের চলচ্চিত্রের সাক্ষরতার সমস্যা। এদেশের একজন সাহিত্যিক, নাট্যব্যক্তিত্ব বা চিত্রশিল্পী, তারা কিন্তু তাদের মাধ্যমে উত্তর আধুনিক কিংবা উত্তর-উত্তর আধুনিক পর্যায়ে কাজ করছেন। বলা যায়, তাদের মাধ্যমে তারা খুবই প্রাগ্রসর। কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষা গত শতাব্দীর সেই পঞ্চাশ দশক কিংবা তারও আগে আটকে আছে। তারা মেলোড্রামাভিত্তিক অভিনয়ই পছন্দ করছে আজও। তারা ইরানি কিংবা আমার ছবি দেখে বলছে যে, ‘অভিনয় দেখলাম না এখানে’। তারা চিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক বা নাট্যকারের উদাহরণ দিতে গিয়ে বিশ্বের প্রথিতযশা শিল্প স্রষ্টাদের নাম উচ্চারণ করবে কিন্তু প্রিয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বলবে ‘সাগরিকা’ অথবা ‘রোমান হলিডে’র কথা। চলচ্চিত্র যে ‘রোমান হলিডে’র পর কোথায় চলে গেছে, সেই সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল নয়।

মোমিন রহমান : কিছুদিন আগে ‘মাটির ময়না’ ভারতে বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পেয়েছে। এই পর্যন্ত কয়টি দেশে ‘মাটির ময়না’ বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পেয়েছে ?

তারেক মাসুদ : টেলিভিশন এবং বাণিজ্যিক সিনেমাসহ ৩৭টি দেশে ছবিটি মুক্তি পেয়েছে।

মোমিন রহমান : ‘মাটির ময়না’ কলকাতায় মুক্তির প্রাক্কালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আমার এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, কলকাতায় বাংলাদেশের ছবির মুক্তির ব্যাপারে আইনগতভাবে কোনো বাধা নেই, যদিও ছবিটি মুক্তির আগে বাধা এসেছিল। এমনকি এদেশেও দরজাটি উন্মুক্ত। তারপরেও এদেশে কেন ভারতীয় ছবি বিশেষত বাংলা ছবি মুক্তি পায় নি বা পাচ্ছে না ?

তারেক মাসুদ : আমাদের দেশে আমি মনে করি, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ছিল। আর ওখানে ছবিটি মুক্তির দিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক গৌতম ঘোষ বলেছেন, যে প্রতিষ্ঠানটি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল তা শুধু সংকীর্ণ ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়, সেখানে চোরা সাম্প্রদায়িকতাও আছে।

এদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্বাধীনতা পূর্বকালে যখন লাহোরের উর্দু ছবি, কলকাতার বাংলা ও বোম্বের হিন্দি এবং হলিউডের ইংরেজি ছবি মুক্তি পেত, তখন এদেশের চলচ্চিত্রের অবস্থা ভালো ছিল। কিন্তু যখনই সংরক্ষণ করা হলো তখনই চলচ্চিত্রের অবস্থা খারাপ হলো। আমি মনে করি, এতে দুই বাংলার চলচ্চিত্রই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যাহোক এখন এদেশে বছরে দু’তিনটি ভালো ছবি নির্মিত হচ্ছে। ভালো বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রও নির্মিত হচ্ছে। এইসব ছবি আমরা পশ্চিমবঙ্গে পাঠাতে পারি। এতে আমাদের ছবির বাজার সম্প্রসারিত হবে। আজ ‘মাটির ময়না’-র মতো তথাকথিত অবাণিজ্যিক চলচ্চিত্র হিন্দি ও উর্দুতে ডাবিং হয়ে ভিডিও বের হচ্ছে, পাকিস্তান ও ভারতে প্রদর্শিত হচ্ছে, মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করছে। তবে এদেশের কোনো বাণিজ্যিক ছবি কেন তা পারবে না ? আগে সম্ভব ছিল না। কেননা মাল্টিপ্লেক্স কালচার ছিল না। কিন্তু এখন সম্ভব।

মোমিন রহমান : আপনার আগামী ছবির কথা বলুন।

তারেক মাসুদ : আগামী ছবি নিয়ে কথা বলার জন্য আমি পুরোপুরি প্রস্তুত নই। শুধু এটুকু বলতে পারি যে, ১৯৪৭ সালে যে দেশভাগ হয়েছিল, সেই দেশভাগের পটভূমিকে নিয়ে ছবিটি নির্মিত হবে। এই বিষয়ে দুই বাংলায় কোনো চলচ্চিত্র তৈরি হয় নি। এমন কি সাহিত্যেও কোনো কাজ হয় নি। তিন বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমসাময়িক সময়কে এড়িয়ে গেছেন। তো যাহোক, আমার ছবিটি সাতচল্লিশের পটভূমিতে নির্মিত হবে। ‘মাটির ময়না’-র সঙ্গে বড় কোনো সাদৃশ্য থাকবে না, তবে একটি যোগসূত্র অবশ্যই থাকবে।

Leave a Reply

Your identity will not be published.