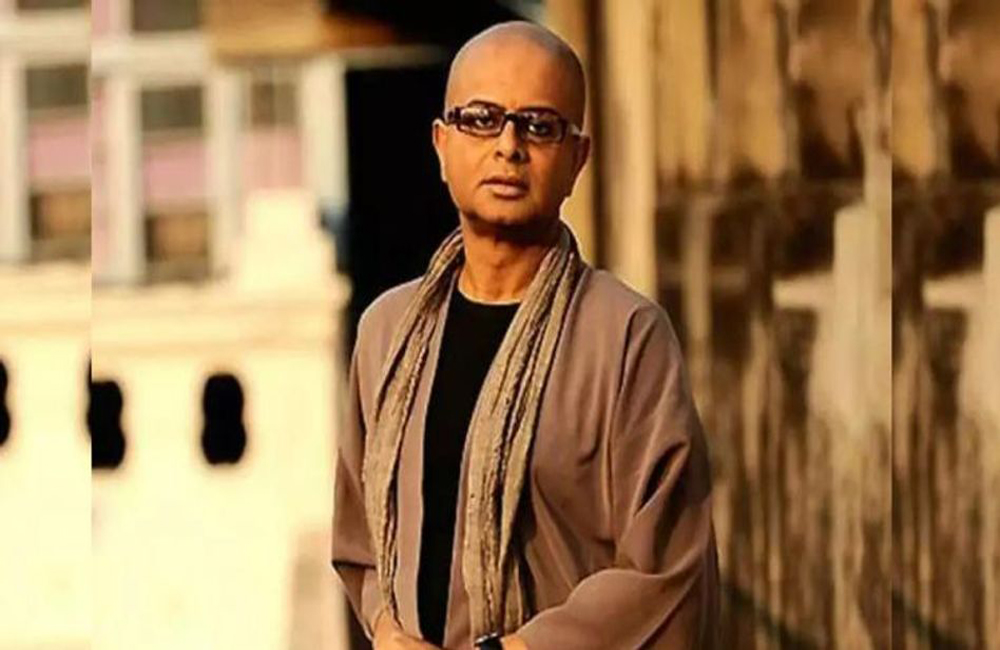

[প্রথিতযশা চলচ্চিত্রকার ঋতুপর্ণ ঘোষ। কলকাতার সিনেম্যাগাজিন ‘আনন্দলোক’-এর সম্পাদক ছিলেন। চলচ্চিত্রসহ নানা বিষয়ে কলাম লিখতেন। এইসব লেখা নিয়ে দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে ‘ফার্স্ট পার্সন’ নামের গ্রন্থ। টিভি শো-এর একজন খ্যাতিমান সঞ্চালকও ছিলেন তিনি। আগামী ৩১ আগস্ট তাঁর ৬২তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে এ রচনাটি পত্রস্থ হলো।]

পশ্চিমবঙ্গের সৃজনশীল বাংলা চলচ্চিত্রের আলোচিত এক চলচ্চিত্রকার ঋতুপর্ণ ঘোষ। ঋতুপর্ণের ছবির বক্তব্য বুঝতে দর্শকদের মোটেই অসুবিধা হতো না, হয় না। অন্যদিকে, তাঁর চলচ্চিত্রে নান্দনিক দিকটিও উপেক্ষিত নয়। তাই তো ঋতুপর্ণের ছবি যেমন পুরস্কৃত হতো, তেমনি দর্শক আনুকূল্যও লাভ করত।

ঋতুপর্ণ ঘোষের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ‘উনিশে এপ্রিল’। একজন বিচ্ছিন্ন সেলিব্রিটি মা এবং তার মেয়ের গল্প। মা তার নিজের আপন ভুবনেই মগ্ন। মেয়ে ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়েছে এক বয়স্ক কাজের মহিলার কাছে। তাই মেয়েটিকে ভালোভাবে বুঝতে পারে সেই কাজের মহিলাটিই। অন্যদিকে মায়ের সঙ্গে মেয়ের বেশ দূরত্ব, একটা পর্যায়ে তা দ্বন্দ্বে গড়ায়। বলা যায়, পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ নেড়েচেড়ে দেখেছেন ঋতুপর্ণ। এ ছবিতে মা ও মেয়ের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছেন অপর্ণা সেন ও দেবশ্রী রায়। সুঅভিনয়ের স্বীকৃতি হিসেবে দেবশ্রী জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছেন।

ঋতুপর্ণের ‘দহন’ ছবিতেও মধ্যবিত্ত মানসিকতা প্রতিফলিত। ছবির কাহিনিধারায় দেখা যায়—রমিতা নামে কলকাতার মধ্যবিত্ত ঘরের এক মেয়ে স্বামীর সঙ্গে ফিরছিল রাতে সিনেমা দেখে। মেট্রো স্টেশনের চত্বরে পাঁচজন যুবক রমিতাকে টিজ করে। রমিতা প্রতিবাদ করে। তখন সেই পাঁচ যুবক রমিতার শ্লীলতাহানি করে প্রকাশ্য রাজপথে। রমিতার স্বামী পলাশ বাধা দেয় কিন্তু যুবকদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। এ সময় ডাকাবুকো একটি মেয়ে ঝিনুক হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় এবং তার হস্তক্ষেপে পাঁচ যুবক রমিতাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরদিন কলকাতার সমস্ত সংবাদপত্রে ঘটনাটির বিবরণ ছাপা হয়। পাঁচ যুবকের বিরুদ্ধে কোর্টে কেস ওঠে। রমিতা তো বটেই ঝিনুককেও সেখানে উপস্থিত হতে হয় সাক্ষী হিসেবে। কোর্টে দেখা যায় এক অদ্ভুত ব্যাপার। আসামি পক্ষের উকিল এমন সব প্রশ্ন করেন যে, ফরিয়াদি হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রমিতা অসহায় বোধ করে—তার সম্ভ্রম যেন এখানেও হরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনকি ঝিনুককেও খারাপ মেয়ে হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে আসামি পক্ষের উকিল। শেষে দেখা যায় যে, সেই পাঁচ যুবকের বাবা যেহেতু সমাজের প্রতাপশালী মানুষ সেহেতু কেস তুলে নিতে বাধ্য হয় রমিতা আর ঝিনুকও নতি স্বীকার করে। অবশ্য ঝিনুক নতজানু হয় তার প্রেমিকের জন্যে।

‘দহন’-এ দেখা যায়, পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা দগ্ধ হলেও প্রতিকূল স্রোতের যাত্রী হয়ে বেশি দিন লড়াই অব্যাহত রাখতে পারে না। তাদের নতজানু হতেই হয়। দোষী না হয়েও যেন সব দোষ নারীরই। তাই তো শ্বশুরবাড়িতে নানাজনের টিপ্পনি শুনতে হয় রমিতাকে। স্বামী পলাশের কাছ থেকেও সহানুভূতির বদলে তার কামনা-বাসনার শিকার হতে হয়। একজনের ফ্রাসটেশন আর অন্যজনের তীব্র ঘৃণাবোধ থেকেই একটা মধুর দাম্পত্য মিলন হয়ে ওঠে বিষময়—প্রায় একটা রেপ, যে ধর্ষণে শেষমেশ স্বামীকে সঙ্গ দিতে আত্মসমর্পণ করে রমিতা বলে ‘আলোটা নিভিয়ে দাও।’... ছবিতে আমরা লক্ষ করি, ঝিনুকের প্রেমিকের সামনে পদোন্নতির অফার দেওয়া হয়। এই টোপটি গিলে প্রেমিকবর ঝিনুকের সেন্টিমেন্টে আঘাত করে এবং তাকে দুর্বল করে ফেলে। ঝিনুকও সেই পাঁচ যুবকের বিরুদ্ধে আর কিছু বলার জন্যে কোর্টে যায় না। এভাবে মধ্যবিত্ত মানসিকতা—তাদের ভণ্ডামি, তাদের সীমাবদ্ধতা উন্মোচিত করেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। রমিতা ও ঝিনুকদের নিয়তি যেন এটাই—ভেতরে ভেতরে দারুণ অগ্নির দহন সহ্য করা।

বাঙালি হিন্দু সমাজে কাজিনদের মধ্যে প্রেম বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাপারটি নিষিদ্ধ একটি বিষয়। যদিও মজার ব্যাপার হলো, বাস্তবে কিন্তু এই ধরনের সম্পর্ক অহরহই হচ্ছে। কিন্তু সাহিত্যে এই সম্পর্কের রেখাপাত দেখা গেলেও চলচ্চিত্রে তা দেখা যায় নি। ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘উৎসব’ ছবিতে দুই কাজিনের মধ্যে সম্পর্ক, একটা ভালোলাগার কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে। তাই তো পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালি দর্শকরাও ছবিটিকে গ্রহণ করেছে সাদরে।

‘বাড়িওয়ালি’ ঋতুপর্ণ ঘোষের আরেকটি চলচ্চিত্র। এ হচ্ছে চলচ্চিত্র তৈরির চলচ্চিত্র। কাহিনিধারায় দেখা যায়—রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ উপন্যাস নিয়ে কলকাতা থেকে একটু দূরে আউটডোর শুটিং করতে গেছে একটি ফিল্ম ইউনিট। সেই ইউনিটের পরিচালক দীপঙ্কর। নায়িকা সুদেষ্ণা আর মফস্বলে যে বিশাল বাড়িতে শুটিং করছে ফিল্মের দলটি সেই বাড়ির বাড়িওয়ালি বনলতা—যার যৌবন প্রায় অতিক্রান্ত। না সধবা—না বিধবা এই মেয়েটির দিন কাটে এক প্রায় বৃদ্ধ চাকর আর অল্প বয়সী এক চাকরানিকে নিয়ে। তার এই জীবনে বসন্তের মাতাল হাওয়ার মতোই যেন আগমন এই ফিল্ম ইউনিটটির। তাদের প্রাণবন্ত কর্মচাঞ্চল্যে তার বাড়িটি যেন প্রাণ ফিরে পায়। এমনকি বনলতার অনালোকিত জীবনেও যেন রং লাগে। ‘বাড়িওয়ালি’-তে মফস্বলের বিশাল বাড়িটিও যেন একটি চরিত্র—যার তুলনায় সমস্ত চরিত্রগুলোই যেন অনেক ছোট, অনেক ক্ষুদ্র।

ঋতুপর্ণ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’র চলচ্চিত্ররূপ দিয়েছেন। গ্রহণ-বর্জন-সংযোজনের মধ্য দিয়ে তাই এ চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। যেমন, মহেন্দ্র উপন্যাসে মানসিকভাবে দুর্বল একটি রচিত্র। পেণ্ডুলামের মতোই তার মন দোলায়িত। আশালতা উপন্যাসের মতো চলচ্চিত্রেও সরল আবেগময় অগভীর মানসিকতার অধিকারিণী। তবে চলচ্চিত্রে বড় পরিবর্তন হচ্ছে দুটি—বিনোদিনী আর মহেন্দ্র’র দৈহিক সম্পর্ক (উপন্যাসে দেখা যায়, মহেন্দ্রকে নিয়ে খেললেও বিনোদিনী তার কাছে ধরা দেয় না।); এবং বিনোদিনীর দেশান্তরি হওয়া (উপন্যাসে বিনোদিনী অন্নপূর্ণার সঙ্গে কাশিবাসিনী হয়)। চলচ্চিত্রে বিনোদিনী অনেক বেশি তেজি। মহেন্দ্র’র শ্লেষপূর্ণ বাক্যের জবাবে বিনোদিনী জানায়, পুরুষ হিসেবে জন্ম নিলে সে সত্যি ভোগী জমিদার হতে পারত। সেই সাহস তার আছে। উপন্যাসের মতো চলচ্চিত্রেও বিহারী সুকঠিন নীতিবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আশা ও মহেন্দ্র’র মঙ্গলই তার কাছে প্রাধ্যন্য পায়। আর কর্তব্য পালনেও তার আগুয়ান ভূমিকা।

‘চোখের বালি’ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরে। এক. চলচ্চিত্রটি প্রলোভন ও সম্পর্কের চালচিত্র। দুই. তৎকালীন বাঙালি সমাজ এবং সেই সমাজের চিত্র ফুটে উঠে এসেছে এখানে। তিন. সামাজিক বিধিবিধানের প্রতি একজন বিধবার বিদ্রোহ। বিনোদিনী চরিত্রে ঐশ্বরিয়া রাই তার ক্ষমতার সবটুকু ঢেলে দিয়েছেন। তারপরেও কেন যেন তাকে বিনোদিনী মনে হয় না।...আশালতার নিষ্পাপ সরলতা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন রাইমা সেন। তিনি চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। মহেন্দ্র’র ভূমিকায় প্রসেনজিৎ এবং বিহারি হিসেবে টোটা রায় চৌধুরীও চরিত্রের দাবি মিটিয়েছেন। টেকনিক্যালি চলচ্চিত্রটি চমৎকার। চিত্রগ্রহণও সুন্দর। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকে খুঁজে পাওয়া গেছে চলচ্চিত্রে—এজন্য শিল্পনির্দেশককে কৃতিত্ব দিতেই হয়।

ঋতুপর্ণের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হচ্ছে : অসুখ (১৯৯৯), শুভ মহরৎ (২০০৩), রেইনকোট (২০০৪), অন্তরমহল (২০০৫), সব চরিত্র কাল্পনিক (২০০৮), নৌকাডুবি (২০১০)।

ঋতুপর্ণ ঘোষ তাঁর ছবিতে মধ্যবিত্তদের আবেগ ও অনুভূতি নিয়ে খেলতে পছন্দ করতেন। এই শ্রেণির মানুষের স্ববিরোধিতা, ভণ্ডামি, মূল্যবোধ—সবকিছু তার ছবিতে ফুটে উঠেছে। যৌনতাও তাঁর ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরেকটি বিষয় হচ্ছে—নিঃসঙ্গতা। কী ‘উনিশে এপ্রিল’, কী ‘দহন’, কী ‘বাড়িওয়ালি’ মানুষ যে ভেতরে ভেতরে খুবই একা—এই বিষয়টি ফুটে ওঠে। ডিটেলের প্রতিও ঋতুপর্ণ’র তীক্ষè নজর—তা হোক সেটা ছবির কোনো পরিস্থিতি, সংলাপ বা অন্য কোনো ছোটখাট বিষয়। পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের অবস্থাও ফুটে ওঠে ঋতুপর্ণের চলচ্চিত্রে। আর তাঁর সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রেরও একটি আলাদা চরিত্র রয়েছে। ‘চোখের বালি’, ‘নৌকাডুবি’ এবং ‘চিত্রাঙ্গদা’ সেই প্রমাণই বহন করছে।

ঋতুপর্ণ ঘোষ একজন অভিনয়শিল্পীও ছিলেন। ‘কথা দেইথিল্লি মা কু’, ‘আরেকটি প্রেমের গল্প’, ‘মেমোরিজ ইন মার্চ’, ‘চিত্রাঙ্গদা’ প্রভৃতি চলচ্চিত্র ঋতুপর্ণের চমৎকার অভিনয়শৈলীতে ভাস্বর।

২০১৩ সালের ৩০ মে হৃদয়রোগে আক্রান্ত হয়ে না-ফেরার দেশে যাত্রা করেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। তবে তিনি চলচ্চিত্রের ফ্রেমে ফ্রেমে বেঁচে থাকবেন।

Leave a Reply

Your identity will not be published.