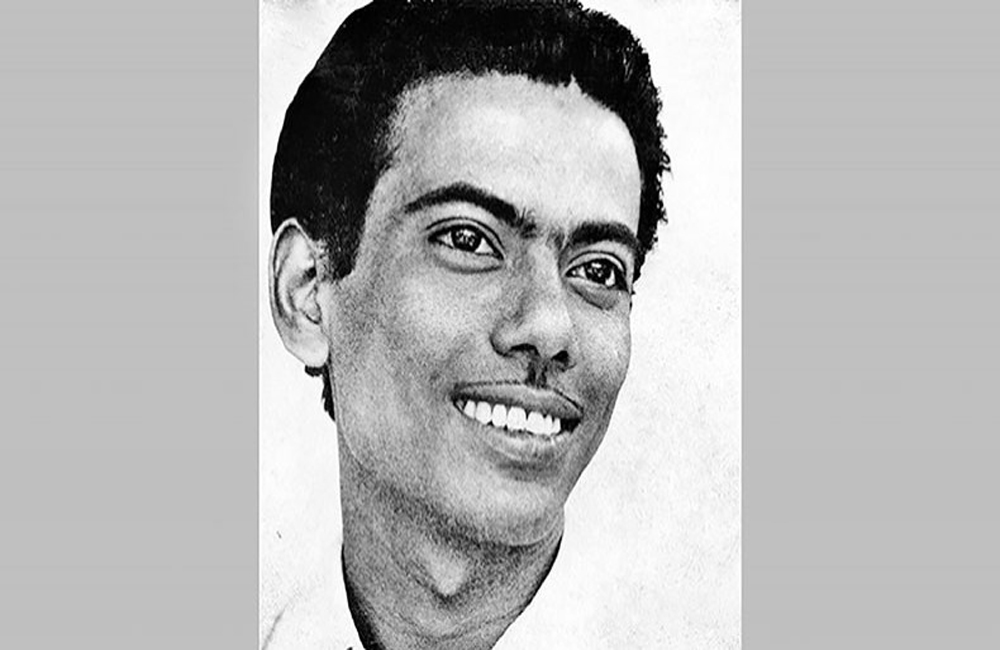

কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার এবং জীবনবাদী কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পকে তিনি নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন; নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। উপন্যাসে আবহমান বাংলার জনজীবন, সংগ্রামমুখর নাগরিক জীবন ও একুশে উদ্যাপনের আনুষ্ঠানিকতা, প্রেম, এবং মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কিত। তাঁর উপন্যাসের ভাষা ঋজু ও সাবলীল এবং স্থানে স্থানে কাব্যগুণমণ্ডিত। অনেক সরস ছোটগল্পের রচয়িতাও তিনি। এখানে তুলে ধরা হলো চলচ্চিত্রকার-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-রাজনৈতিককর্মী জহির রায়হানের জীবন ও কর্মকে, আগামী ১৯ আগস্ট তাঁর ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে।

এদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে প্রয়াত জহির রায়হান সুপরিচিত একজন চলচ্চিত্রকার হিসেবে। সত্যি কথা বলতে কী, এদেশের চলচ্চিত্রশিল্পকে যারা গড়ে তুলেছেন, তাদের অন্যতম হলেন জহির রায়হান। কিন্তু গত শতাব্দীর ষাট দশকে এদেশের কথাসাহিত্যের জমিনে যারা সোনা ফলিয়েছেন, তাদেরও একজন হলেন জহির রায়হান। এই সমাজ ও রাজনীতি সচেতন কথাশিল্পীর জন্ম ১৯ আগস্ট, ১৯৩৫, নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে। তাঁর প্রকৃত নাম আবু আবদার মোহাম্মদ জাহিরুল্লাহ। বাল্যকালে ডাকনাম ছিল জাফর। ‘রায়হান’ নামটি দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির কিংবদন্তি নেতা মনি সিংহ—যা ছিল রাজনৈতিক নাম তথা কমিউনিস্ট পার্টিতে জহির রায়হানের ছদ্মনাম।

জহির রায়হানের বাবা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ। তিনি কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তিনি কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসায় ফেকাহ ও আরবি দর্শনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। চাকরিজীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এই পদেই কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

জহির রায়হানের মা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন। নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়া এই নারীর জীবনে ইংরেজ শাসিত ভারতের তৎকালীন জাতীয়তাবাদী ও স্বদেশী আন্দোলনের স্পর্শ লেগেছিল। জহির রায়হানরা পাঁচ ভাই, তিন বোন। বড়ভাই শহীদ সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, রাজনীতিক শহীদুল্লা কায়সার। তারপর বোন নাফিসা কবীর—যিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পরে আমেরিকার সেন্ট লুইসে বসবাস করতে থাকেন। এরপর জহির রায়হান। চতুর্থ নম্বরে জাকারিয়া হাবিব—যিনি জহির রায়হানের চলচ্চিত্র ব্যবসার তত্ত্বাবধান করতেন। বেশ কয়েক বছর হলো ক্যানসারে মারা গেছেন। এরপর বোন সুরাইয়া বেগম। পেশাগত জীবনে ছিলেন চিকিৎসক। মারা গেছেন তিনিও। তারপরে আরেক বোন—সাহানা। তিনি নিউইয়র্কে থাকেন। সপ্তম ওবায়দুল্লাহ, থাকেন আমেরিকার আটলান্টায়। সবচেয়ে ছোট সাইফুল্লাহ। ব্যাংকার। তিনি ফেনিতে কর্মরত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী-সন্তানেরা ঢাকায় থাকেন। তবে ফেনীতে মজুপুর গ্রামে, পৈতৃক বাসস্থানের দুটি ঘরেও রয়েছে তার ঘর-সংসারের চিহ্ন। সেই দুটি ঘরেও কিছুদিন আগে অন্যদিন-এর এই প্রতিবেদক এবং আলোকচিত্রী বিশ্বজিৎ সরকারের পা পড়েছিল।

এক বয়স্ক মহিলা দরজার তালা খুলেছিল। আমরা প্রথম ঘরটিতে প্রবেশ করে লক্ষ করেছিলাম নানারকমের আসবাবপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে—পালংক, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, টেবিল, আরাম কেদারা, আলমারি, ...। পাশের দ্বিতীয় ঘরটিতে প্রবেশ করে লক্ষ করেছিলাম, সেই ঘরেও আছে নানা আসবাবপত্র। দেয়ালে টাঙানো তৈলচিত্র, শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানের আলোকচিত্র। দেয়ালে আরও টাঙানো সংবাদপত্রে প্রকাশিত চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের মূল্যায়নসূচক দুটি লেখার কপি—যা ফ্রেমে বন্দি।

ফেনীর মজুপুর গ্রামে জহির রায়হানের পৈতৃক ভিটায় যে বাড়িটি দণ্ডায়মান—তা স্থানীয় লোকদের কাছে ‘মুন্সী বাড়ি’ হিসেবে পরিচিত। বাড়িটির চারপাশে আধা পাকা কয়েকটি দালান। মাঝে ফাঁকা জায়গা। একটি দালানের দুটি ঘরে যেমন জহির রায়হানের ছোটভাই সাইফুল্লাহর ঘর-সংসার, অন্যদিকে আরেকটি দালানে জহির রায়হানের চাচাত ভাই প্রয়াত ডা. সিরাজুল করিমের পরিবার বাস করে। ডা. সিরাজুল করিমের স্ত্রী ফিরোজা আক্তারের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আমাদের কথা হয়েছিল। জানতে পেরেছিলাম ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস আগে জহির রায়হান মজুপুরে গিয়েছিলেন। জন্মস্থানে সেই তাঁর শেষ যাওয়া।

তবে জহির রায়হানের যৌবনের বেশ কিছুটা সময় কেটেছে পুরোনো ঢাকার কায়েতটুলিতে অবস্থিত পৈতৃক বাড়িতে। বাড়িটি কিনেছিলেন জহিরের বাবা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ। একতলা একটি দালান ছিল। পরে দোতলায়ও ঘর নির্মাণ করেন জহিরের পিতা। সেই বাড়ির উদ্দেশে একদিন সকালে রওনা হলাম আমরা।

কার্জন হল পেরিয়ে গুলিস্তানের পশু হাসপাতালের কাছে এলাম। লক্ষ করলাম পথের ধারে সিটি করপোরেশন নির্মিত মার্কেট। এই মার্কেটকে বামে রেখে রাজপথ ধরে কিছুদূর যাওয়ার পরই চোখে পড়লো একটি গলি—যা মার্কেট ঘেঁসে চলে গেছে। গলির ভেতরে ঢুকলাম আমরা। কিছুক্ষণ পরেই একটি উন্মুক্ত স্থানে পৌঁছলাম। এখান থেকে নানাদিকে চলে গেছে নানা গলি। ডানে কায়েতটুলি জামে মসজিদ। মসজিদ লাগোয়া গলিতে প্রবেশ করলাম। গলিটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, তার ডানদিকের কয়েক গজ দূরে পুরোনো একটি দোতলা বাড়ি। এটিই জহির রায়হানের পৈতৃক বাড়ি। শহরের বাড়ি। সামনে গাড়ি পার্কিং এরিয়া। বিশ্বজিৎ সেখানে ওর মটর-বাইক রাখল। এদিকে আসার সময় পুরোনো ঢাকার যে চিত্র চোখে পড়ল, তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল জহির রায়হানের ‘বরফ গলা নদী’র কথা। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র মাহমুদদের বাসার গলি সম্পর্কে বলা হয়েছে : “চারপাশে নোঙরা আবর্জনা ছড়ানো। কলার খোসা, মাছের আমিষ, মরা ইঁদুর, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পায়খানা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। দুর্গন্ধে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।” এই অবস্থার খুব একটা যে পরিবর্তন হয়েছে, পুরোনো ঢাকার গলিগুলো দেখে তা মনে হয় না। আর ‘বরফ গলা নদী’ (১৩৭৬) উপন্যাসের শেষে যে মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে, মাহমুদ (পত্রিকায় নাইট ডিউটি ছিল বলে সে বাইরে ছিল) ছাড়া তার পরিবারের সবাই ছাদচাপা পড়ে মারা যায়। কারণ বাড়িটির কাঠামোটি শক্ত ছিল না। এই সময়ে পুরোনো ঢাকার কিছু কিছু বাড়ি দেখে মনে হয়, শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে নেই এগুলো। ভূমিকম্প হলেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। ... ‘বরফ গলা নদী’-তে ভালোবাসায়ও যে বিভক্তি রয়েছে, মানুষ যে জীবনে দুজনকেও ভালোবাসতে পারে—তা ফুটে উঠেছে লিলির একটি উক্তিতে। দারিদ্র্যের নির্মম চিত্রও অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে। এছাড়া এদেশের ধনী লোকদের লুম্পেন চরিত্র ও সুবিধাবাদী, মধুলোভী, কামপরায়ণ কদর্য চেহারাটি বড়ই মনোযোগের সঙ্গে অঙ্কন করেছেন জহির রায়হান। জহির রায়হানের অন্যান্য উপন্যাস হলো—শেষ বিকেলের মেয়ে (১৩৬৭), হাজার বছর ধরে (১৩৭১), আরেক ফাল্গুন (১৩৭৫), আর কতদিন (১৩৭৭), তৃষ্ণা (১৩৮২), কয়েকটি মৃত্যু (১৩৮২)।

জহিরের প্রথম উপন্যাস হলো, ‘শেষ বিকেলের মেয়ে’। নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এতে। কেন্দ্রীয় চরিত্র কাসেদ একজন কেরানি। তার জীবনের প্রেম, কল্পনা, স্বপ্ন, দ্বন্দ্ব—সর্বোপরি প্রেমের ক্ষেত্রে—জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই শঙ্কা, দোদুল্যমানতা, আশাভঙ্গের চিত্র এ উপন্যাসের উপজীব্য। কাসেদের জীবনে আসে একাধিক নারী—জাহানারা, শিউলি এবং সালমা। কিন্তু শেষ পর্যায়ে শেষ বিকেলের আলোয় গৃহকোণে নিভৃতে ফুটে থাকা অনাদৃত, অনাঘ্রাত ফুলের মতো মিতবাক নাহার চিরপরাজিত কাসেদকে জয় করে তার পরাজয়ের গ্লানি দুহাতে মুছে দিয়েছে।

‘হাজার বছর ধরে’ জহির রায়হানের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এটি ১৯৬৪ সালে আদমজী পুরস্কার লাভ করে। উপন্যাসটির মূল বিষয় হচ্ছে—বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য, সংকট, সংকীর্ণতা ও প্রেম। তবে ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য—টুনি ও মন্তু। সম্পর্কে তারা ভাবি ও দেবর। কিন্তু হৃদয়ঘটিত সম্পর্কের টানাপোড়েনে তারা দোলে। স্বামী মকবুলের আকস্মিক মৃত্যুতে অপরাধবোধে ভোগে টুনি। তাই মন্তুর কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পরও মন্তুকে বিয়ে করে না টুনি। গ্রামবাংলার মেয়েরা সহজে স্বামীর ঘর ছাড়ে না—এ ঐতিহ্য ফুটে উঠেছে এখানে। এভাবেই হাজার বছর ধরে গ্রামবাংলা তার বিরাজমান ঐতিহ্যের রেখায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

জহির রায়হান ভাষাআন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। যে দশজন ছাত্র ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্র“য়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পার হয়ে প্রথম ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিলেন, তিনি তাদের একজন ছিলেন। এই ভাষাআন্দোলনকে ঘিরে জহিরই যে প্রথম উপন্যাস লিখেছেন, এ আর আশ্চর্য কী উপন্যাসটির নাম ‘আরেক ফাল্গুন’। সত্যি বলতে কী, জহির রায়হানের সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন স্থান পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। হুমাযুন আজাদ যথার্থই বলেছেন : “জহির বায়ান্নোর সম্ভবত বাংলাদেশের একমাত্র কথাসাহিত্যিক যার উদ্ভবের পেছনে আছে ভাষা আন্দোলন...। যদি বায়ান্নোর একুশ না ঘটতো তবে জহির রায়হান হয়তো কথাশিল্পী হতেন না।”

‘আর কতদিন’ জহির রায়হানের অসামান্য প্রতীকী উপন্যাস। আঙ্গিকগত দিক থেকেও ঔপনাসিক স্বতন্ত্র্যের দাবিদার। কিছুটা চিত্রনাট্যের মতো। উপন্যাসে জহির রায়হানের ফ্যাসিবাদ বিরোধী বক্তব্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, এ উপন্যাস অবলম্বনে জহির রায়হান নির্মাণ করতে শুরু করেছিলেন ‘লেট দেয়ার বি লাইট’। ছবিটি তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি।

‘তৃষ্ণা’ উপন্যাসে জহির সামাজিক নির্দয়তা-পাশবিকতা ও অবক্ষয়ের চিত্র উন্মোচন করেছেন। আর এক্ষেত্রে ‘বরফ গলা নদী’-র মাহমুদের মতো ঔপন্যাসিকের মুখপাত্র হলো আহমদ হোসেন। আপসহীন অসাম্প্রদায়িকতা মূর্হ হয়ে উঠেছে এখানে। একই কথা বলা যায়, ‘কয়েকটি মৃত্যু’ প্রসঙ্গে। এখানে জহির শ্রেণি স্বার্থপরতা, ধর্মান্ধতা, রক্ষণশীলতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা ওপর ধারালো ছুরি চালিয়েছেন।

জহির রায়হানের লেখা ছোটগল্পেও দেখা যায়, ধর্মীয় ও সামাজিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এক লেখককে। এছাড়া এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ভাষাআন্দোলন অসামান্য ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছেন।

‘মোমিন ভাই, চলুন বাড়ির ভেতরে যাই’ বিশ্বজিতের কথায় জহির রায়হানের সাহিত্য ভুবন থেকে বাস্তবে ফিরে আসি আমি। লক্ষ করি, জহির রায়হানদের শহরের পৈতৃক বাড়ির সদর দরজার ডানপাশে দুটি গাছ—আম ও কাঁঠালচাঁপা ফুলের। এখন কার্তিক মাস। তাই সঙ্গতকারণেই আম গাছে মুকুল কিংবা আম নেই; তবে কাঁঠালচাঁপা গাছে কাঁঠালচাঁপা ফুটে আছে। গাছ দুটোকে পাশ কাটিয়ে আরেকটি দরজা পেরিয়ে প্রবেশ করি বাড়ির ভেতরে। তারপর আরেকটি দরজা পেরিয়ে পৌঁছি বাড়ির শেষ প্রান্তে। ওখানে একটি ঘরে জহিরের সবচেয়ে ছোটভাই সাইফুল্লাহ বাস করেন। আমাদের সাড়া পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন সাইফুল্লাহর স্ত্রী। তিনি দোতলার দিকে চেয়ে ডাক দেন। ‘ইপু’ ‘ইপু’ বলে। কিছুক্ষণ পরেই বিশ-বাইশ বছরের এক তরুণ আমাদের সামনে দাঁড়ায়। ওর সঙ্গে কথায় কথায় জানতে পারি যে, সে হচ্ছে সাইফুল্লাহর ছোট ছেলে। ওর বড়বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। আর বড়ভাই ঢাকার একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। আর ইপুর পদচারণা রয়েছে র্যাম্পে। টিভি, নাটক ও টেলিফিল্মে অভিনয়েও আগ্রহী। চেতনায় আবার জহির রায়হান ফিরে আসে। তাঁর দুই ছেলে অপু ও তপু’র নামের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে ইপুর। ইপুর সঙ্গে বাড়িটি ঘুরে ঘুরে দেখি আমরা। নিচতলায় জহির রায়হানের বিরাট প্রতিকৃতি। কেউ হয়তো এঁকেছে। অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে রয়েছে। একাংশ ছিঁড়ে গেছে। দোতলায় যাই। একটি ঘরে প্রবেশ করে ইপু। বলে, ‘এই ঘরে জহির চাচু থাকতেন। আর এখন আমি থাকি।’ চারপাশে তাকাই, মনে মনে ভাবি, জহির অস্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন। তা ছাড়া ১৯৬১ সালে সুমিতা দেবীকে বিয়ে করার পর এ বাসায় নিশ্চয় কমই থেকেছেন। পুরোনো দিনের কোনো কিছুই এখানে নেই। দেয়ালে ঝোলানো পত্রিকায় প্রকাশিত জহির রায়হানের মূল্যায়নসূচক একটি লেখার বাঁধানো কপি। রুম থেকে বের হয়ে আসি। বামদিকের একটি রুম দেখিয়ে ইপু জানায়, এই রুমে থাকতেন শহীদুল্লা কায়সার। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এই বাড়ি থেকে তাঁকে মুখে রুমাল দিয়ে তিন-চারজন লোক ধরে নিয়ে যায়। অতঃপর মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে জহির রায়হান পাগলের মতো বড়ভাই শহীদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে থাকেন। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির টেলিফোন পেয়ে মিরপুর যান। সেই থেকে তিনি নিখোঁজ।

জানা গেল, কায়েতটুলির এ বাড়িতে ‘মনের মতো বউ’ এবং ‘জীবন থেকে নেয়া’ ছবির শুটিং করেছিলেন জহির রায়হান (স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ‘যাহা বলিব সত্য বলিব’ এবং সম্প্রতি তৌকীর আহমেদ পরিচালিত ‘দারুচিনি দীপ’ ছবির শুটিংও হয়েছে এ বাড়িতে)। আমরা জানি যে, স্বাধীনতা পূর্বকালের বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মেধাবী চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান। তিনিই এদেশের প্রথম রঙিন ছবি ‘সঙ্গম’ নির্মাণ করেন। এদেশের প্রথম সিনেমাস্কোপ চলচ্চিত্র ‘বাহানা’-র নির্মাতা তিনি। এমনকি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন প্রথম চলচ্চিত্র ‘জীবন থেকে নেয়া’-র নির্মাতাও তিনি। কম সময়ে এবং কম বাজেটে চলচ্চিত্র নির্মাণের দৃষ্টান্তও রেখে গেছেন। ১৯৫৭ সালে এ জে কারদারের সহকারী হিসেবে ‘জাগো হুয়া সাভেরা’-র মাধমে চলচ্চিত্রে সম্পৃক্ততা জহির রায়হানের। ১৯৬১ সালে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন পরিচালক হিসেবে। ছবির নাম ‘কখনো আসেনি’। তারপরই নির্মাণ করেন ‘কাচের দেয়াল’। ছবি দুটি সেই সময়ের বিচারে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ছিল। দুটি চলচ্চিত্রেই বাণিজ্যিক উপাদান কম ছিল। তাঁর নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হচ্ছে : আনোয়ারা, বেহুলা, স্টপ জেনোসাইড (প্রামাণ্য চলচ্চিত্র)। একজন প্রযোজক হিসেবেও তিনি সফল। উল্লেযোগ্য ছবি : মনের মতো বউ, জুলেখা, দুই ভাই, সংসার, শেষ পর্যন্ত, টাকা আনা পাই প্রভৃতি।

বিশ্বজিৎ ক্যামেরার নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রেমে বন্দি করে জহির রায়হানের কয়েতটুলির বাড়িকে। তারপর ইপুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার আমরা পথে নামি।

[আগস্ট, ২০০৭]

Leave a Reply

Your identity will not be published.